2025年8月24日,《环球时报》(英文版)刊发了题为“Leveraging digital means——China's approach to cave temple preservation" 文章。文章以世界文化遗产大足石刻等为切入点,通过应用新技术保护石质文物的生动案例,展示了中国工程院院士、重庆大学刘汉龙教授领衔的微生物矿化技术为岩土文物保护探索出了一种新的路径并取得成效 ,为守护不可再生的世界文化遗产提供了坚实的“中国方案”。

《环球时报》(Global Times)是人民日报主办与出版的国际新闻报刊,拥有遍及世界150多个国家和地区的500余位特派、特约记者,是被海外媒体转载最多的中国媒体之一。英文版以“报道多元世界,解读复杂中国”为宗旨,致力于促进中国与世界的交流与互动,是中国最具国际影响力的综合性时政媒体之一,成为国际社会了解中国的重要窗口。

以下为 《环球时报》(英文版)该篇报道的节选内容。

节选翻译:

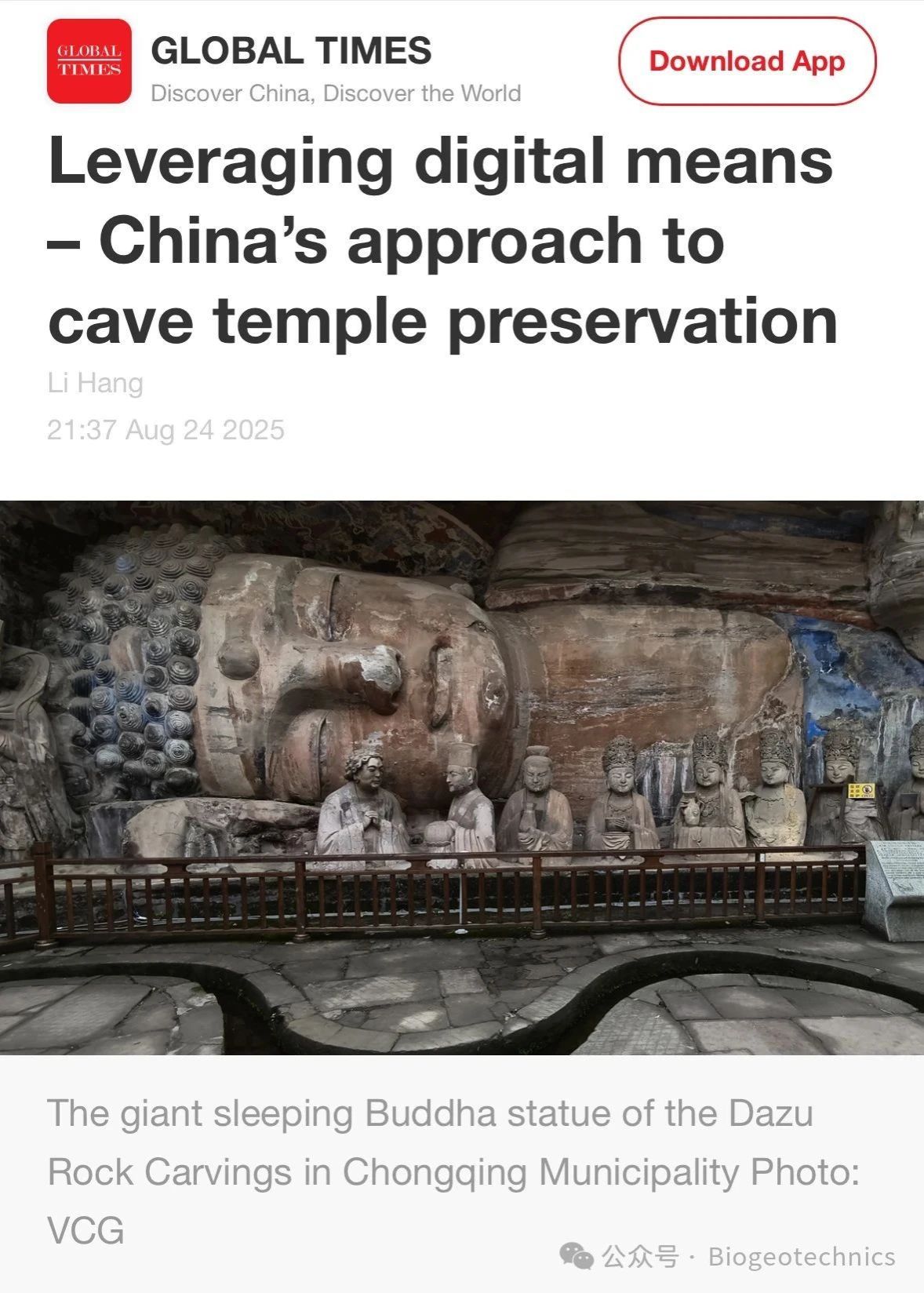

“大足石刻的雕凿岩体在数百年间受潮湿环境和雨水侵蚀的影响,留下了难以磨灭的痕迹。水分渗入古老石块,不仅加剧了雕像的风化破坏,还促进了微生物滋生,进一步损害了造像的保存状态。

“中国工程院院士、重庆大学教授刘汉龙在接受《环球时报》采访时指出,中国已逐步建立起融哲学思考、技术研发与工程实践于一体的石窟寺保护综合体系,形成了一套具有系统性的石窟寺保护'中国方案'。”

“在大足石刻的水害治理方面,科技手段为大足石刻的保护提供了关键支持。保护团队通过详细的地质勘察,应用探地雷达与电磁波CT等技术,准确识别了渗水来源,并绘制出地下水运移路径及排水通道。团队首次引入水利工程中常用的帷幕灌浆技术,通过部分阻隔地下水通道,将裂隙水从石窟造像区域引导分流,有效减轻水蚀损害。”

“在2025年石窟寺保护国际论坛上,刘汉龙院士介绍了其团队研发的微生物矿化技术在文物修复中的应用。该技术借鉴生物化学机制,涉及岩土工程、材料科学、微生物学、化学和遗产保护等多学科交叉。与传统修复材料相比,基于微生物矿化技术的修复具有更高的强度、更相近的色泽以及更优的耐候性,目前已成功应用于多处全国重点文物保护单位。”